Aufbau des Konzerttrautoniums

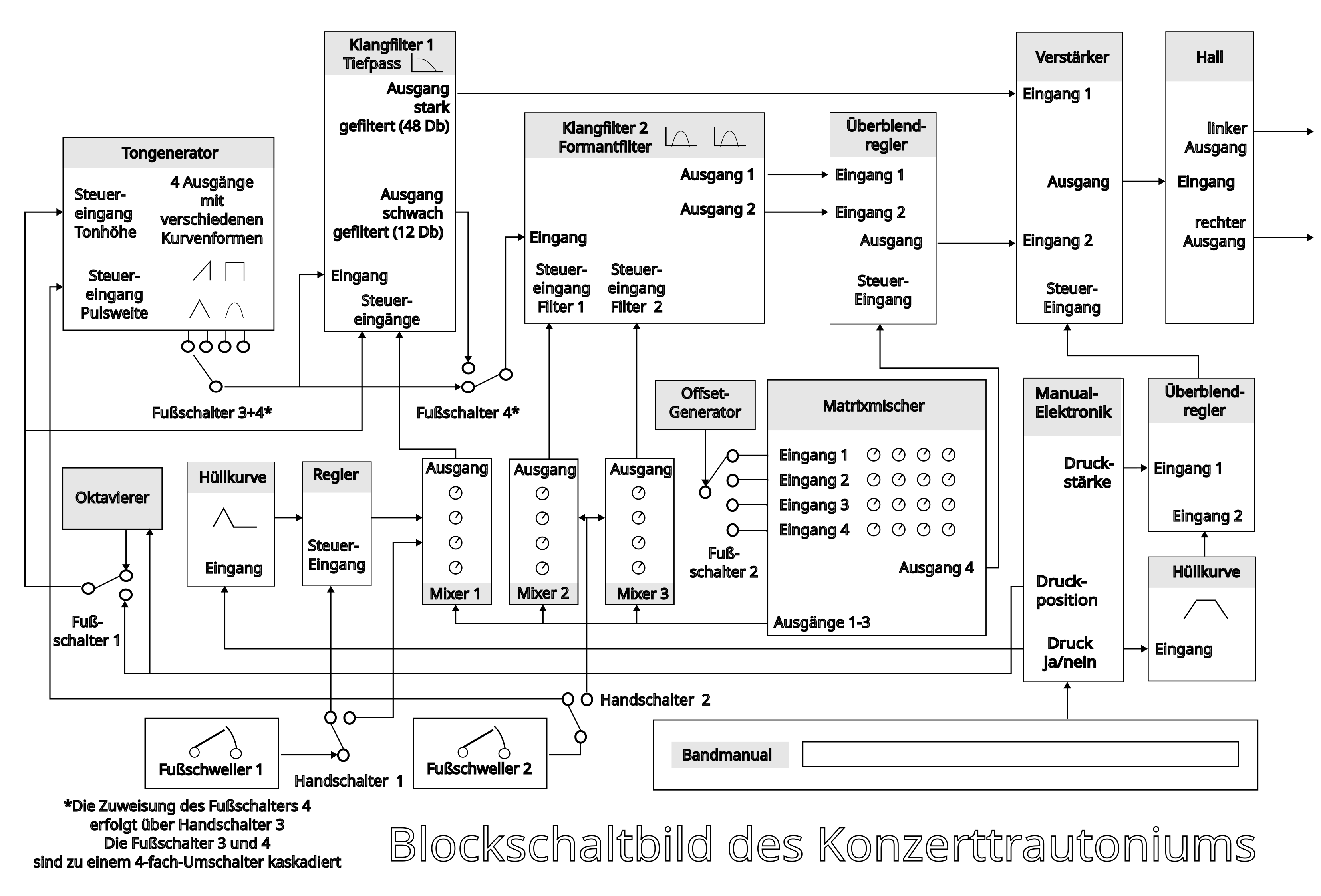

Aus dem folgenden Blockschaltbild ersieht man den prinzipiellen Aufbau meines Konzerttrautoniums:

Die Klangerzeugung erfolgt im ersten Schritt mit einem Tongenerator. Dieser erzeugt vier unterschiedliche Wellenformen: Sägezahn ("Kippschwingung"), Rechteck, Dreieck und Sinus. Sägezahn- und Rechteckschwingung ergeben sehr helle, Dreieck- und Sinusschwingung mehr dunkle Klänge. Über zwei Fußschalter wählt man den gewünschten Grundklang aus.

Zur weiteren klanglichen Aufbereitung dieses Grundklanges dienen zwei Filtersysteme (Klangfilter 1 und Klangfilter 2), deren Ergebnisse im nachfolgenden Verstärker zusammen gemischt werden. Das erste Filtersystem ist ein sogenanntes Tiefpassfilter und liefert bei schwacher Öffnung das Bassfundament, bei stärkerer Öffnung außerdem das mehr oder minder starke Obertonspektrum des Grundklangs. Damit der Klang bei unterschiedlichen Tonhöhen gleichmäßig bleibt, arbeitet das Filter dynamisch, das heißt, die Filtertonhöhe wird mit der gespielten Tonhöhe mitgeführt. Dazu dient einer der beiden Steuereingänge. Das zweite Filtersystem wird entweder parallel geschaltet oder einem Ausgang des Tiefpassfilters nachgeschaltet (12 Db-Ausgang). Die Umschaltung geschieht mit Hilfe eines Fußschalters, der quasi als "Dämpferpedal" wirkt.

Das zweite Filtersystem ist im Gegensatz zum ersten Filter ein sogenanntes Formantfilter. Formanten sind feste Tonhöhenbereiche, die Resonanzräume nachbilden. Bei natürlichen Instrumente sind das deren Resonanzkörper, bei der menschlichen Stimme sind dies die Mundhöhle und die Nasennebenhöhlen. Diese Tonhöhenbereiche werden nicht mit der Tonhöhe mitgeführt. In dem hier benutzten Formantfilter lassen sich bis zu drei Resonanzbereiche einstellen. In der Regel genügen zwei Bereiche.

Dem Verstärker ist ein Hallmodul nachgeschaltet, das einen realistischen Raumklang erzeugt.

Zum "Spielen" dieser so aufbereiteten Klänge dient das Bandmanual. Das hier verwendete "Ribbon Manual" der Firma Doepfer enthält einen Wege- und einen Drucksensor. Der Wegesensor liefert die Information über die Druckposition, der Drucksensor die Druckstärkeinformation sowie die Information, ob auf den Sensor überhaupt gedrückt wird. Die angeschlossene Manualelektronik dient innerhalb dieses Trautoniums dazu, hieraus eine Tonhöheninformation sowie eine Information über die Lautstärke zu erzeugen. Außerdem wird ein Signal erzeugt, das die Information enthält, ob überhaupt auf das Manual gedrückt wird.

Das Manual liefert einen Tonhöhenumfang von drei Oktaven, wenn es gut tonal in Halbtönen spielbar sein soll. Zur Erweiterung dieses Umfanges ist ein Oktavierer vorhanden, der bei Bedarf diesen Bereich um +-2 Oktaven versetzen kann (Der Versatz ist im Oktavierer einstellbar). Die Aktivierung dieses Versatzes erfolgt durch einen Fußschalter. Dabei werden sowohl die Tonhöhe, als auch die Eckfrequenz des ersten Filters umgeschaltet.

Der Tonumfang von drei Oktaven auf dem Manual ist nicht zwingend. In der Manualelektronik kann der auf dem Manual spielbare Umfang in großem Umfang eingestellt werden. So ist auch mühelos mikrotonales Spiel möglich. Unabhängig davon ist natürlich die Besonderheit dieses Instruments die Möglichkeit des stufenlosen Tonhöhenspiels, durch die es sich von gängigen klaviaturgesteuerten Synthesizern unterscheidet.

Die Aufbereitung der Fingerdrucksensorik ist etwas aufwändig. Das Signal mit der Information, das ein Tastendruck stattfindet, wird über einen Hüllkurvengenerator an ein Überblendmodul weitergeleitet. Der Hüllkurvengenerator schwächt den allzu abrupten Anstieg und den Abfall dieses Signals ab und verhindert so Klickgeräusche. Die Druckspannung hingegen gelangt in den zweiten Eingang des Überblendmoduls. Mit einem Regler in diesem Modul kann nun der Einfluss des Fingerdrucks auf die Lautstärke eingestellt werden. In der Praxis hat sich gezeigt, dass ein hälftiger Anteil beider Komponenten ein sehr gutes Spielgefühl bewirkt. Die optimale Einstellung ist aber mit Sicherheit von Spieler zu Spieler individuell verschieden.

Am Ausgang des Überblendmoduls wird dann eine Spannung erzeugt, die den Verstärker entsprechend aussteuert.

Zur Ton- und Klangbeeinflussung während des Spiels stehen zwei Fußschweller und vier Fußschalter zur Verfügung. Eine Besonderheit ist hier die Möglichkeit, vier Filtereinstellungen vorzubelegen und diese Einstellungen mit einem Fußschalter abzurufen (sozusagen ein rudimentäres Preset-System). Details kann man der folgenden Beschreibung der Funktion des Fußschalters 2 entnehmen.

- Der erste Fußschweller beeinflusst entweder direkt die Klanghelligkeit am Ausgang des ersten Filters oder die Stärke eines Hüllkurvensignals, dass dann wiederum einen Akzent in der Klanghelligkeit setzt. Die Belegung des Fußschwellers erfolgt über Handschalter 1.

- Der zweite Fußschweller beeinflusst entweder die Formantfrequenzen der beiden Formantfilter oder die Pulsweite der Rechteckschwingung des Tongenerators. Durch die Änderung der Formantfrequenzen kann beispielsweise eine Strecke des sogenannten Vokaldreiecks überstrichen werden. Die Änderung der Pulsweite bewirkt folgendes: Bei symmetrischer Pulsweite bekommt man einen hohlen Klangcharakter, der ähnlich dem Klang von Holzbläsern ist. Bei steigender Unsymmetrie erhält man einen zunehmend näselnden Charakter. Betätigt man langsam den Schweller, ergibt dies zudem einen "Phasing"-Effekt. Die Belegung des Fußschwellers 2 erfolgt über Handschalter 2.

- Die Funktion des ersten Fußschalters besteht in der beschriebenen Oktavumschaltung.

- Der zweite Fußschalter schaltet zwischen 4 Filtereinstellungen um, die in einem sogenannten Matrixmixer eingestellt werden können. Der Matrixmixer enthält dafür 4 x 4 Regler. Für jede Filtereinstellung kann man die Filterfrequenzen der drei Filter einstellen (Regler 1-3 in jeder Zeile) sowie das Lautstärkeverhältnis der beiden Formanten (Regler 4 in jeder Zeile). Der Ausgang 4 des Matrixmischers steuert dann einen Überblendregler, der die Lautstärken der beiden Formanten ausmischt. Die Ausgänge 1-3 des Matrixmischers werden hingegen an drei weitere Einzelmischer weitergeleitet, in denen dann die Signale der Fußschweller hinzu gemischt werden (Mixer 1-3).

- Die Fußschalter 3 und 4 schalten zwischen den vier Grundklängen (Schwingungsformen) des Tongenerators um. Der Fußschalter 4 schaltet dabei zwischen obertonreichen und obertonarmen Klängen um (entweder Sägezahn/Rechteck oder Dreieck/Sinus), der Fußschalter 3 wechselt zwischen den beiden verbliebenen Klangvarianten.

- Der Fußschalter 4 kann über einen Handschalter anders belegt werden und schaltet dann zwischen den Filterverschaltungen (hintereinander oder parallel) um. Dies hat einen ähnlichen Effekt wie das Umschalten zwischen obertonreichen und obertonarmen Klängen. In beiden Fällen wirkt der Fußschalter 4 quasi als Dämpferpedal.